| Профессия — русский художник |

| 11.12.2002 | |||||||

|

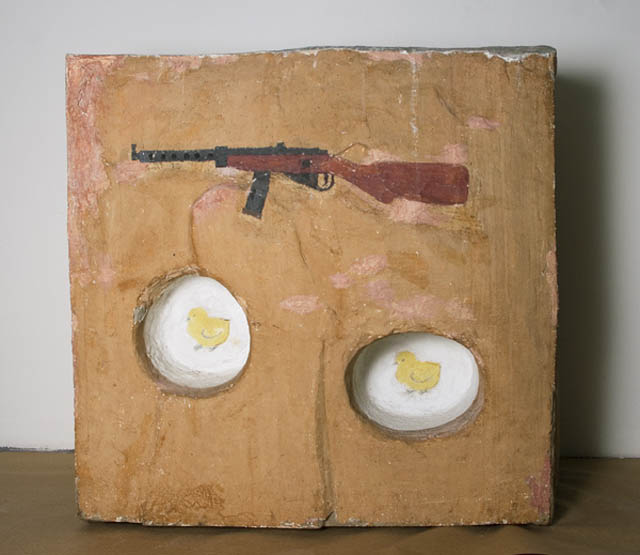

Когда в этом спектакле отвели место русскому художнику, то он появился на сцене в образе русского Ваньки, а-ля проект Славы Мизина на фестивале «Давай!», где художник изображен в одной руке с мобильником, в другой у него топор, страшный оскал, шапка набекрень, ватник на голое тело. Или когда за работу берется, например, Марина Абрамович – известная художница с Балкан, она и делает работу, конечно же, о Балканах, о войне, об их проблемах, тяготах, потерях мужей и сыновей. Все это логично, но достаточно гротескно. Такая логика больше походит на спортивную или логику «обменного ансамбля»: мы вам балалаечников, вы нам – гармонистов. Возникает вопрос: роль, которую исполняет художник, — это роль добровольная или нет? Олег Кулик выступает в роли русского безумца, собаки, загнанного в угол человека, голодного, на снегу. Его воспринимают как эмблему русского общества, иллюстрацию угрозы гражданской войны, полного отсутствия ориентиров и прочих наших «прекрасных» реалий. Такое национальное прочтение художественного материала ценно тем, что, как правило, странности помогают современному искусству в России. Можно сказать, что роль национальной самоидентификации – это роль вынужденная местным истеблишментом, национальными спонсорами, куратором, и вообще-то говоря, роль, очень опрощающая художественное творчество. Я не считаю, что ее надо разоблачать все время, ведь это делается и ради мирового спектакля: далеко не всех приглашают на эту роль. Нам в этом смысле повезло, русские приглашаются всегда. В роли, которую исполняет русский художник – дурака, простака, маргинала, дикаря, безумца (опять-таки Кулик), как бы она ни была парадоксальна и эксцентрична, видимо проглядывает что-то очень близкое европейскому и западному сознанию, да и мировому сознанию художественного сообщества вообще. Поэтому мне кажется, что проблему самоидентификации нашего искусства нужно несколько углубить и представить не просто как попытку представить что-то в провинции. В связи с этим я хочу вспомнить трех человек, которые являются эмблемами современного искусства, и иллюстрируют тот образ, который у нас складывался, менялся и определил специфику русского искусства последних 40 лет. Анатолий Зверев

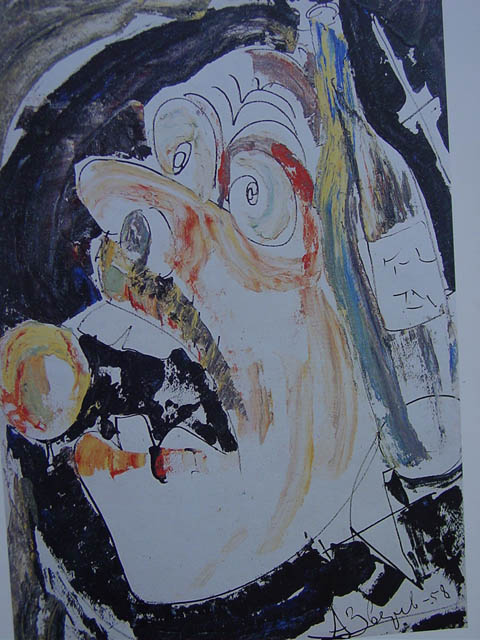

Зверев является эмблемой 60-х годов. По тем временам вызовом считалось решительно все: отрастить подлиннее волосы, надеть шире брюки, а он на это плевал. В отличие от многих художников-шестидесятников, он стал фигурой русской альтернативы по отношению к любому иному искусству — шведскому, чешскому или французскому, где все благополучно, тихо и спокойно устроено. При этом он интересен как фигура человека, играющего роль заимствованную. Он играл не просто русского безумца, а маргинального богемного художника, которым бредил левый западный мир. Те же Модильяни или Ван Гог, — бедные, страдающие, но честные перед собой и своим временем, — именно это основная тема историко-художественных описаний начала века. Об этом же все творчество импрессионистов, постимпрессионистов, парижской школы 10-20-х годов. Зверев был живой иллюстрацией, симулякром, реализовав в эпоху открытия авангарда исконную и совершенно интернациональную модель художника – авангардиста, только почему-то нам же самим отсюда казалось, что это русский персонаж. И одновременно Зверев был очень изящен, он мечтал, чтобы в России был не какой-то вонючий соцреализм, а вернулось нормальное красивое искусство. Красивые женщины – не яркие блондинки с голубыми глазами на грани кича, а просто красивые женщины, которые ему нравились, а также пейзажи, виды Подмосковья, коты, раки с пивом на столе… Он не бунтарь, никакой истины не кричал, Магомету не поклонялся. Тяжело приходится игровым людям в России, неигровой стране по своей натуре. Для таких людей важен эстетический момент, важен абрис их роли. Они хотят не топорно сыграть, поэтому в отличие от юродивых, они оставляют себя в поле искусства, а не в голой социальности. Даже спекулятивно не стоит сопоставлять юродивых и этих художников как явления разного характера. У нас есть непреодолимое желание говорить о некой самости, отдельном пути России, и впихнуть Зверева и Кулика в это ложе. Это очередная попытка вылепить модель поведения и жизни русского художника по западному образцу. Есть русский художник этакий парень с бородой – он на рыбалку, потом выпьет, потом за мольберт, и вот рисует там себе закаты, восходы… Образ потом показывают как некий этнографический материал. Отличие нашего искусства от искусства третьего мира (индусов, индонезийцев, алеутов и др.), где художник – ремесленник, воплощающий сумму знаний и техник своего народа в том, что русский художник не просто отражает некое русское сознание, а является персонажем, который воплощает культурное знание мира вообще. Этим он и интересен, он всегда чувствует, что есть русская история, есть отдаленность России, есть критическая дистанция, которая нам мешает приблизиться к Европе, но есть здесь определенные зоны знаний, работы, восприятия меры, которые сближают нас с общемировым видением. Была потребность выйти к этому, обрисовать персонажа, которого в 60-х годах на выходе из сталинизма не было. «Богемность» Зверева — это жажда наметить контуры такого человека. Но богемность в Москве, где нет кафе, нет абсента, а одни сплошные менты и комсомольцы невозможна. А он все равно играл, т.к. внутренне чувствовал себя внутри общей авангардной обстановки.

Илья Кабаков

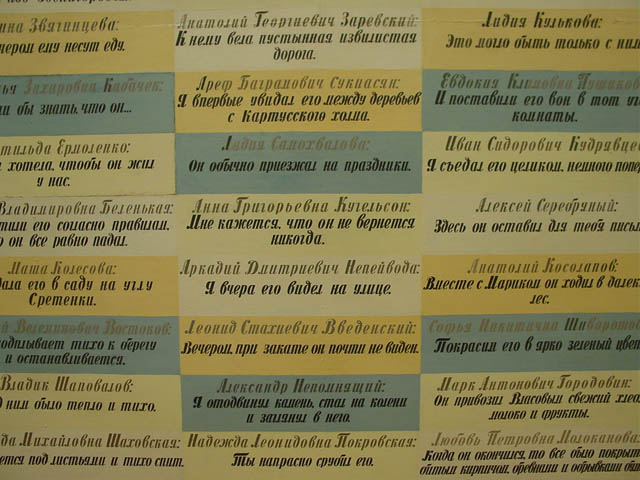

Мне кажется, что Кабаков, как и Зверев, это не российский и не западный персонаж, а некая попытка реализовать архетип художника 70-х годов, находящегося в фокусе идеального представления о том, что должен делать художник вообще. Это человек, который должен дать понятие не безусловности, не истинности, а какого-то здравого смысла, ответственного, независимого, откровенного суждения. Человек отодвинул себя в некую «точку охлаждения», где все замерзает, страсти улегаются, где всякая вовлеченность, интегрирующая процессы, пропадает. Находится максимально независимая метапозиция по отношению к происходящему: чем больше ты независим, тем больше ты очищен. Например, я беру материал, в котором я существую, и отстраняю от себя, со всем, что в нем есть. Дистанцирую, описывая, таким образом, вырываюсь из привычной патоки обыденности. Это как раз то, что делает Кабаков. Он не описывает советский мир, не ругает его, а охлаждает и очищает, оставляя его нелепым и пустым. Какая-то есть в этих вещах Кабакова своеобразная прозрачность, странный парадоксальный предмет, постоянная нелепость. Это вторая фигура в русском искусстве очень важная в контексте поддержки соединения с идеальным пониманием роли и места художника в мире.

Олег Кулик

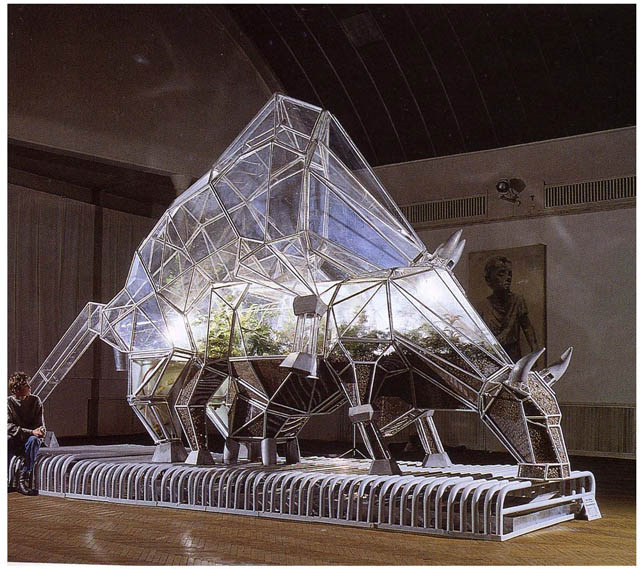

Кулик как всем известный человек – собака — этакий зарвавшийся в поведении тинэйджер. Главная тема, как и у любого тинэйджера, естественно, секс. Две трети его текстов, действий и произведений активно демонстрируют нам, что эта тема его чрезвычайно занимает, также как и вообще тема молодежной культуры. Он сам явление молодежной культуры, хотя конечно, подросший, но здесь дело совсем не в возрасте, здесь важна роль тинэйджера-бунтаря, опрокидывающего все дистанции, созданные культурой, и даже отказывающегося от языка. Он раздевается, чтобы прочувствовать этот мир буквально кожей, пережить его, прочувствовать, и в то же время оказаться в нем совершенно маргинализированным и в стороне, в абсолютно неподкупной позиции (с собакой невозможно иметь дело). Это позиция человека, нежелающего налаживать коммуникацию, он не хочет вступать в коллективный договор с этим обществом. Он настаивает на том, что мир не приемлет. НО!!!!! Снова парадокс: мир, оказывается, приемлет все — он тотален и всеяден, а Кулик героически продолжает держать эту позицию. Любовь человека и собаки – это очень резкий вызов для русского общества. Состояние «вечного» тинэйджера – свежий взгляд и опять-таки одновременно некий идеальный фокус художника в 70-80-е годы.

Это несколько примеров моей позиции. К искусству нужно подходить не таким образом, что Шабуров из Екатеринбурга, а Мизин из Новосибирска, а их творчество – это какие-то отблески их происхождения. Дело в другом: люди, которые появляются в Екатеринбурге или в Новосибирске, имеют чувство и желание востребованности. У нас сложилась такая ситуация, что нет институций, практически нет искусствоведов, нет критиков, совсем нет публики, но – о, чудо! – есть художники. На такой практически неподготовленной земле вырастают удивительные фигуры. Если в России большинство людей исповедуют локальные ценности, то Европу же всегда отличало одно качество – ответственность не только за себя, но и за мир в целом. Поэтому европейское искусство Франции, Фландрии, Нидерландов и т.д. стало искусством, открытым для всех. В этом смысле наше искусство тоже обрело это свойство, оно было спорным в 19 веке и стало несомненным в веке 20-м. В России помимо того, что есть художники «от земли – от сохи», локальные почвенники, есть еще очень сильное направление западников, которые говорят: «Мы как на западе! Там минимализм – мы минимализм, там то-то, здесь то-то». Но это не бездарный копиизм, а культурная позиция. Эти люди во многом сделали перестройку. Идет борьба, они требуют адекватных этой позиции художественных результатов тоже, поэтому у нас так часто появляются похожие на западных художники: фотографии, инсталляции, перформансы, исследования и т.д. Хотя и здесь скрыт парадокс: как раз таких людей на западный спектакль не приглашают. Когда я говорю о типе, воплощаемом Зверевым, Кабаковым или Куликом, — это не то и не другое, партия почвенников и западников находятся рядом с ними, есть еще фашисты, православные фундаменталисты и много кто еще. Так или иначе, локальная культура производит художника. Мы говорим про неустроенный тип, некое дополнение к русскому искусству, которое, в конечном счете, и является русским искусством, а все остальное можно просто не считать. Обcуждение

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved. |

|||||||

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Казалось бы, все художники делают одно и то же, но занимаясь своим делом, все они участвуют в одном коллективном мировом спектакле. Сейчас в нем задействованы не только европейцы, это большой интернациональный концерт, где есть американцы, канадцы, китайцы и который дается на больших форумах, разных бьеннале и «Документе» в Касселе. Люди собираются и участвуют в действе, срежиссированном главным куратором, а остальные выполняют определенные и уже ожидаемые от них роли. Когда приглашают китайца, то ждут вполне определенного искусства, в котором не будет переизбытка современной культуры, а появится скорее что-то специфично восточное: размышления о китайской стене, отдаленности, отрезанности, традиционных ценностях. Если еще для китайцев характерно говорить о каких-то своих необычных животных, то африканец же всегда связан с масками и слонами. Идет естественное распределение ролей, и каждая страна «поставляет» типичных именно для их региона художников. Режиссер, создающий спектакль, только представляет себе, как это может быть организовано.

Казалось бы, все художники делают одно и то же, но занимаясь своим делом, все они участвуют в одном коллективном мировом спектакле. Сейчас в нем задействованы не только европейцы, это большой интернациональный концерт, где есть американцы, канадцы, китайцы и который дается на больших форумах, разных бьеннале и «Документе» в Касселе. Люди собираются и участвуют в действе, срежиссированном главным куратором, а остальные выполняют определенные и уже ожидаемые от них роли. Когда приглашают китайца, то ждут вполне определенного искусства, в котором не будет переизбытка современной культуры, а появится скорее что-то специфично восточное: размышления о китайской стене, отдаленности, отрезанности, традиционных ценностях. Если еще для китайцев характерно говорить о каких-то своих необычных животных, то африканец же всегда связан с масками и слонами. Идет естественное распределение ролей, и каждая страна «поставляет» типичных именно для их региона художников. Режиссер, создающий спектакль, только представляет себе, как это может быть организовано. Зверев — безумный и абсолютно отвязный персонаж безусловной и полной свободы, который в обществе ограничений и регламентаций был полнейшим анархистом. Для того, чтобы иметь право статуса человека независимого и свободного от обязательств и условностей, он жил на улице, не имел семьи и работы, был абсолютным клошаром в ситуации Москвы. Важно, что это была не игровая ситуация, это был действительный клошар здесь в Москве, в СССР: его избивали менты, в лютые морозы он пьянствовал и замерзал. Внешне он очень напоминал обрюзгшего, отекшего, страдающего юродивого, — прямая иллюстрация к роману Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

Зверев — безумный и абсолютно отвязный персонаж безусловной и полной свободы, который в обществе ограничений и регламентаций был полнейшим анархистом. Для того, чтобы иметь право статуса человека независимого и свободного от обязательств и условностей, он жил на улице, не имел семьи и работы, был абсолютным клошаром в ситуации Москвы. Важно, что это была не игровая ситуация, это был действительный клошар здесь в Москве, в СССР: его избивали менты, в лютые морозы он пьянствовал и замерзал. Внешне он очень напоминал обрюзгшего, отекшего, страдающего юродивого, — прямая иллюстрация к роману Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».

Самый известный русско-советский художник рубежа 60-70-х годов, для многих это просто русская культурная ситуация 70-х годов: это и неофициальное, и официальное.. Homo Soveticus – это Кабаков, он это выразил и описал весь советский социум, во всех его элементах. И русскому, и западному зрителю понятно, что ничего более советского, чем Кабаков, не существует. Для того, чтобы понять Кабакова, надо его читать. Даже не понимая текста дурацких ЖЭКовских инструкций, которые Кабаков аккуратно переписывал, западный зритель жадно потреблял все это, т.к. ему интересно было заглянуть в некий другой мир. Он был своеобразным послом из Советского Союза, спасшимся с затонувшего «Титаника», и очень живо рассказывающий, как там все было. Есть и противоположное мнение, что Кабаков — это представитель западного взгляда на советскую действительность, оценивающий ее взглядом журналиста, приехавшего изучить очень странную культуру или как ученый-этнограф с отчужденно-презрительным взглядом описывающий жизнь букашек, плодящихся в этом месте.

Самый известный русско-советский художник рубежа 60-70-х годов, для многих это просто русская культурная ситуация 70-х годов: это и неофициальное, и официальное.. Homo Soveticus – это Кабаков, он это выразил и описал весь советский социум, во всех его элементах. И русскому, и западному зрителю понятно, что ничего более советского, чем Кабаков, не существует. Для того, чтобы понять Кабакова, надо его читать. Даже не понимая текста дурацких ЖЭКовских инструкций, которые Кабаков аккуратно переписывал, западный зритель жадно потреблял все это, т.к. ему интересно было заглянуть в некий другой мир. Он был своеобразным послом из Советского Союза, спасшимся с затонувшего «Титаника», и очень живо рассказывающий, как там все было. Есть и противоположное мнение, что Кабаков — это представитель западного взгляда на советскую действительность, оценивающий ее взглядом журналиста, приехавшего изучить очень странную культуру или как ученый-этнограф с отчужденно-презрительным взглядом описывающий жизнь букашек, плодящихся в этом месте.

Кабаков пишет пьесы, ведет семинары, а рядом скачет голышом человек-собака, кусающийся, совершенный отморозок. Правда, у Кулика есть другое свойство: прыгать-то он прыгает, но потом встает, отряхивается, одевается в дорогой костюм и начинает все это спокойно и красиво интерпретировать. Т.е. человек он двойственный: с одной стороны, включенный в безумства, а с другой – изящно свои безумства интерпретирующий.

Кабаков пишет пьесы, ведет семинары, а рядом скачет голышом человек-собака, кусающийся, совершенный отморозок. Правда, у Кулика есть другое свойство: прыгать-то он прыгает, но потом встает, отряхивается, одевается в дорогой костюм и начинает все это спокойно и красиво интерпретировать. Т.е. человек он двойственный: с одной стороны, включенный в безумства, а с другой – изящно свои безумства интерпретирующий.