| Эрик Булатов как разрушитель |

| 27.08.2006 | |||||

|

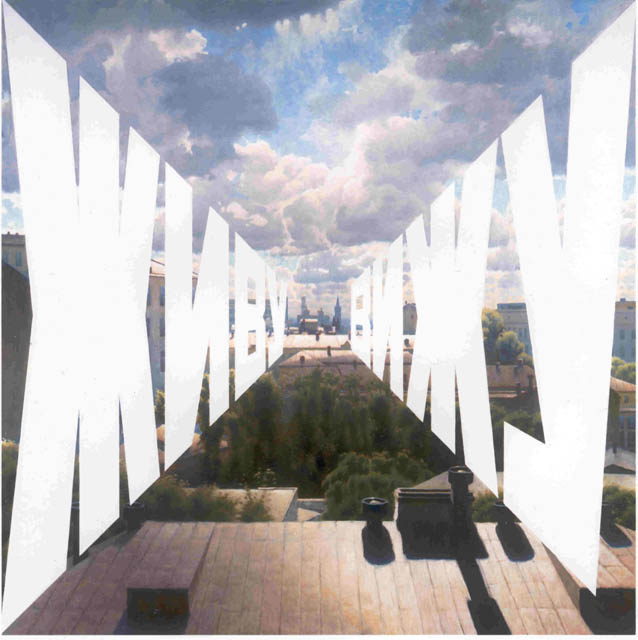

Как живописец, опирающийся на формальные и конструктивные концепции живописи русского авангарда и, в то же время, как один из лидеров нового «подпольного» авангарда 1960-70-х годов, Булатов сумел найти преемственные живописные подходы и приемы, которые визуально убедительно сблизили разорванные «соцреализмом» нити художественной эволюции. И что совсем неожиданно – Булатов предложил такую форму картины и такой вид живописной работы, которые свели в русло одной традиции и помирили передвижничество и авангард – двух заклятых соперников на исторической сцене русского искусства. Эти очевидные, а также и другие, еще неоценные открытия Булатова складываются в столь крупное и многосложное культурное явление, что его вряд можно, да и вряд ли стоит окольцовывать широким общим комментарием. Куда продуктивнее, с моей точки зрения, начать анализ искусства Булатова с разных по ракурсности и тенденциозности позиций, не претендующих, естественно, на полноту и объективность понимания. В частности, мне хотелось бы остановиться на проблеме противоречий или лучше сказать, коль скоро речь идет о картинах, проблеме визуальных сбоев, которыми «минированы» произведения Эрика Булатова. Представляется, что визуальный конфликт не случаен в булатовских картинах. Это не только более или менее постоянная черта его творчества; это – важный конструктивный элемент произведения, благодаря которому Булатов выводит свои картины за пределы или на грань эстетического. Визуальный конфликт его картин не сразу заметен, он медленно, постепенно, но глубоко воздействует на зрителя, повергая его в чувство близкое к фрустрации. Правда, этим общение с картиной Булатова обычно не заканчивается. За эмоциональной фрустрацией следует рациональный катарсис, осознание освобождения через понимание травм собственного сознания, которое высветила, «проявила» картина. С первого взгляда кажется, что само слово «конфликт» к Булатову вообще не применимо. Поверхности его картин отливают аккуратным и спокойным блеском, живопись ровно-красивая без артистической истерики, без «маэстрии» кисти. Сами картины монументально-спокойны, уравновешены, центрированы, наполнены ровным свечением и огромной, застывшей воздушной массой. Не менее сбалансирован и выдержан сам художник. Всегда равен себе, внимателен в словах, неспешен в поступках. Однако, уже в ранних произведениях «фальковского» периода мы наблюдаем словно бы судороги каких-то почти плотских поверхностей, выкатывание прямо из центра картины ягод-прыщей или же клокотание разрывов перенатянутых «тканей». Булатов как бы разминает и растирает тягучую и плавкую «шкуру» живописи Фалька до таких физических нагрузок, которые она не в силах выдержать. Она местами лопается и возникает знаменитый булатовский тоннель, дыра-воронка, через который в замкнутый, удушливый посюсторонний мирок начинает потягивать сквозняком инобытия. Булатов необыкновенно драматично переживает общение с этим вдруг распахнувшимся «лазом» в картинный подпол. Расположенная строго по центру композиции, в том месте, куда то и дело соскальзывает наш взгляд, воронка провоцирует порыв, бросок вперед и вглубь, сквозь картину. Это неожиданное и мощное движение, согласно комментарию самого Булатова, «таит в себе непосредственную и непрерывную опасность для нашей жизни. Тут уже не до эстетики, однако оторваться от этой картины нельзя, скучной она быть не может». Картина с дырой – тема характерная для авангарда 1960-х годов. Сразу вспоминается Лючио Фонтана, который полосовал свои полотна сабельными ударами. Прорывы и прожоги активно использовали Ив Клейн, Роберт Раушенберг, Пьеро Манзони. В нашем нон-конформистском искусстве периода «Оттепели» провал вглубь картины имел всегда изображенный, не буквальный характер (за исключением трехмерных полиптихов с реальными дырами Владимира Янкилевского и объекта «Автомат и цыплята» с нишами-колодцами Ильи Кабакова). Пластическая тема «засасывающей воронки» ясно прочитывается в спиралях Франциско Инфантэ, в удвоениях Михаила Чернышова, в прогессиях квадратов и крестов Александра Григорьева. А в пейзажных абстракциях Владимира Немухина и Лидии Мастерковой зрителя словно бы заманивают в лесную чащу убегающими вглубь световыми дорожками. В сюрреалистических игровых картинах-планшетах Виктора Пивоварова дыра от словно бы лобзиком выпиленного из плоскости картины предмета открывает следующий, дальний картинный план. Но именно Эрик Булатов довел этот мотив прорыва картинной плевры до драматического пароксизма и патетической взвинченности переживания неконтролируемого «улета», в котором восторг перемежается с паникой и страхом. На формальном уровне эти психологические потрясения выражены следующим образом. Булатов последовательно возводит конструкцию пейзажа или натюрморта с учетом тех сил и энергий, которые действуют в разных уголках картинного поля. В одном случае формы вытягиваются, в другом вспучиваются, заламываются и т.д. Это касается всех элементов изображения как предметных (деревья, табуреты, коробки), так и пространственных (небо, просветы между деревьями). Зритель, таким образом, наблюдает нечто вроде «взволнованного» пейзажа, отдельные места которого вне всякой связи с темой изображения вдруг начинают странно светиться, сдавливаться или, напротив, опасно растягиваться. Вдруг в одном из этих мест происходит прорыв, обнажается дыра, обрамленная рваными краями оболочек с остатками изображения. Все, что до этого для нас служило дихотомией поверхность-пространство, все, что переживалось нами, доверчивыми зрителями, в качестве «воздуха», «неба» сразу же оказывается отмененным этой опасной натуралистической дырой. Изображение, которое мы искренне почитали за картину реальности, проявило вдруг свою фиктивную основу, словно бы показало нам кукиш. Таков, на мой взгляд, механизм развертывания визуального «сбоя» у Булатова. «Я, наверное, художник одной темы, сказал мне недавно Булатов, - темы прорыва, темы свободы». Картины-воронки «фальковского» этапа смотрятся немного чужеродными в общем ряду зрелого творчества Булатова. Но именно они подготовили оригинальную авторскую концепцию картины как универсального, то есть общедоступного медиума, обеспечивающего общение между видимым, обыденным, «этим» миром и потусторонней реальностью. Причем если раньше, в интервью и текстах 1970-80-х годов Булатов именовал картиной характерный прямоугольный предмет (холст на подрамнике), то в последних по времени беседах, где речь, в частности, заходила о Марселе Дюшане, он называл картиной саму ситуацию остановки физического движения зрителя некоей поверхностью. Зритель остановлен дверью, но при этом сохраняется возможность визуально продолжать движение посредством заглядывания в дырку-глазок, скользить взглядом все дальше по световому лучу в «закартинное» пространство. В этой концепции уже заложено амбивалентное и далеко не во всем приятное действие картины на зрителя. Одновременно картина запрещает движение, останавливает, делает видимым границу, заставляет остро пережить пребывание в некоей «клетке» (излюбленный мотив Булатова), то есть действует весьма репрессивно. И, в то же время, она щедро распахивает пространственную перспективу, соблазняет ее видом, потрясает ее «нездешними» масштабами и эффектами. В этой точке концепция Булатова раздваивается. Первая тема его размышлений – картина сама по себе или «в себе», самодостаточный «умный» инструмент, почти что субъект, существующий независимо от авторской воли. Булатов часто использует метафору диалога при описании своих взаимоотношений с картиной. Автор спрашивает и если вопрос поставлен корректно, то картина ему отвечает, советует, порождает и транслирует художнику такие смыслы, которые оказываются для него неожиданными. Картина в понимании Булатова существует без и до изображения. Поэтому для художника характерно постоянное возвращение к пустой, минималистской картине (черной или белой), на которую нанесен лишь один опознавательный элемент, проявляющий бесконечность ее пространственного охвата. Эти пустые картины Булатова самым непосредственным образом продолжают традицию супрематической и конструктивистской живописи, в которой монохромный фон помыслен, а потому и живописно обеспечен глубинной пространственностью. Аналогичное понятийное, а вслед за этим и чувственное обживание «просто» белого листа как вожделенного, пьянящего пространства присуще на рубеже 1950-60-х годов Владимиру Слепяну, Юрию Злотникову и Борису Турецкому. По сравнению с их работами пустые картины Булатова намеренно суше и схематичнее. Это чистые «умозрения», в них заложено лишь самые общие основы человеческого видения, но нет контакта с конкретной личностью. Эти картины отражают доисторическое, исходное состояние сознания, когда открыты все возможности, но не использована ни одна из них. Вторая тема в концепции Булатова – это проявление в картине нашего, зрительского сознания. Булатов не устает повторять, что он рисует не картины, а своего рода «снимок» сознания современного человека. «Барочная» взвинченная стилистика ранних картин-воронок как раз и демонстрировала всполошенность сознания (экзистенциальное пограничное состояние) ожиданием и самим фактом прорыва. «Тут уже не до эстетики…», Булатов изображает окрывшуюся человеку «Оттепели» возможность свободы. Далее, в 1970-е годы он частично меняет сюжет и все активнее, все обеспокоеннее демонстрирует нам нашу несвободу. Поэтому, если в ранних вещах визуальный конфликт изображений был связан с пробоиной, открывшейся в поверхности, то в зрелых вещах «советского периода» ощущение конфликта возникает из-за совершенной «закупоренности» поверхности. Самым известным и характерным примером заткнутого пространственного разворота картины является «Горизонт». Красная лента-дорожка, как бы наложенная на горизонтальную ось картины, мгновенно лишила картину воздуха. Этот прием «перекрывания кислорода» для глаза, пережитый Булатовым в реальности (лежал на больничной койке, смотрел в окно, а балконные перила закрывали горизонт) в качестве глазной пытки, был почти буквально перенесен в изобразительное поле картины. Художник таким образом пошел на сознательную порчу «умного» предмета, он умышленно лишил картину пространственного измерения. Он ее по-просту задушил. На подобное образцовое убийство Булатов решался, пожалуй, еще лишь раз – в работе «Советский космос». В геометрическом центре этой картины на месте отсутствующего горизонта и в точке, где следовало бы ожидать восход реального, «живого» солнца, помещен советский герб со схематичным изображением этого восхода. Картина не только лишена «воздуха», но и пространственных координат, точки опоры о землю. Поэтому зритель, словно надувная игрушка, безвольно и беспомощно болтается вокруг ее двухцентровой, сломанной композиции. Булатов щедро одаривает зрителя физиологическим переживанием невесомости. Он создает изображение, отменяющее картину, для того, чтобы продемонстрировать нам ненормальность нашего видения (вместо сердца – мотор, вместо солнца – герб …) и из страха, что эта ненормальность будет им самим и всем окружающим обществом воспринята со временем как новая норма. «У Рильке, - говорит Булатов, - есть такое определение: прекрасное – это ужасное в безопасной степени. Так вот, для меня все это не в безопасной степени. Я постоянно чувствую это как опасность, постоянно чувствую по отношению к этому только страх. А раз страх – уже не может быть эстетического отношения» Тут следует, пожалуй, привести в соответствие далеко зашедшие, «вольные» умозаключения об убийстве картины с базовой концепцией мастера. Нет сомнения, что смелые визуальные эксперименты Булатова вызваны тем глубоким убеждением, что убить картину так же невозможно как и отменить объективную реальность. Поэтому для Булатова описанные визуальные сбои касаются вовсе не картины, а нашего собственного видения мира/картины. При известном настрое сознания, словно бы говорит нам Булатов, зритель практически полностью теряет способность видеть картину. Его зрение ограничивается лишь восприятием покрытых изображением поверхностей. Картина для таких людей, для такого – в данном случае речь идет о советском режиме периода брежневского «застоя» - общества перестает быть различимой. Важнейший инструмент познания оказывается недоступным людям, испытавшим на себе идеологическое облучение. Здесь Булатов вплотную приближается к культурологическому пессимизму мыслителей Франкфуртской школы, в частности, к известному тезису Теодора Адорно о том, что занятие изящными искусствами в авторитарном обществе ведет лишь к преумножению варварства. В отличие от большинства друзей по нон-конформистскому движению Булатов никогда не считал себя внутренним эмигрантом, чужеродным элементом внутри советского общества. Он такой же как и все и, соответственно, его взгляд на мир так же замутнен идеологией. Стараясь зафиксировать особенности этого мировосприятия Булатов пишет серию «неправильных картин» или изображений с ложными целями. Надо отметить, что все они подкупающе лиричны. Все – построены по правилам «настоящей» картины с перспективой, уносящей глаз в сторону прорыва. Но никакого прорыва в этих работах как раз и не наблюдается. В «Живу-Вижу» великолепный разбег взгляда, крылом накрывающий панораму огромного города, утыкается в шпили кремлевских башен. Вместо головокружительного пространства - Кремль, «зуммированный» центрально-фокусным кадром, оказывается главный и единственным, выпрыгнувшим на авансцену героем картины. Такая же ошибочная цель светится синим экраном телевизора в работе «Программа Время» или органно звучит белым прямоугольником с изображением бодро шагающего на нас Ленина в картине «Улица Красикова». Эти три изображения местной жизни являются образцовым документом об ушедшей советской эпохе. Они есть чистая констатация («живу и вижу») без всякого приукрашивания, интересничания или, напротив, сгущения обличительных красок. Описанный Булатовым мир по-своему органичен и целен. Художник больше не прибегает ни к каким ухищрениям (вроде аппликации ковровой дорожки в «Горизонте»), чтобы подчеркнуть его «закупоренность». В картинах безо всяких усилий сохраняется единство живописно-ритмического строя. Изображение ровным, слегка разбавленным слоем размазано по всем поверхностям. Никаких дыр и разрывов. Гармония тихого вечера или летнего полдня претворена в изящную, спокойно решенную, аккуратную живопись. По-существу, Булатов показал этими тремя картинами, что прекрасная живопись. первоклассный профессионализм живописания даже очень высокой пробы, не могут преобразить тоталитарное сознание, не способны никого излечить и обнадежить. Живопись обречена констатировать лишь то, что открыто сознанию. Однако, эта констатация – шаг к пониманию и порождению альтернативы. Шаг к прорыву, который в формальном строе произведения всегда выглядит разрушением эстетического единства.

Обcуждение

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved. |

|||||

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Русский любитель искусств склонен к некритичному обожанию отечественного кино, театра, балета, но, как известно, ужасно скуп на похвалы изобразительному искусству. И, тем не менее, все больший круг наших соотечественников осознает, что творчество Эрика Булатова – национальное достояние, что Булатов - один из великих русских художников ХХ века, крупнейший живописец второй половины столетия. Его роль в нашей, по преимуществу, словесной и речевой культуре очень существенна, поскольку Булатов постарался нивелировать и компенсировать этот вербальный крен и значительно обогатил опыт визуального знания, уточнил параметры русского «взгляда», русского «видения» в прямом смысле этих понятий.

Русский любитель искусств склонен к некритичному обожанию отечественного кино, театра, балета, но, как известно, ужасно скуп на похвалы изобразительному искусству. И, тем не менее, все больший круг наших соотечественников осознает, что творчество Эрика Булатова – национальное достояние, что Булатов - один из великих русских художников ХХ века, крупнейший живописец второй половины столетия. Его роль в нашей, по преимуществу, словесной и речевой культуре очень существенна, поскольку Булатов постарался нивелировать и компенсировать этот вербальный крен и значительно обогатил опыт визуального знания, уточнил параметры русского «взгляда», русского «видения» в прямом смысле этих понятий.